En décembre 2024, la sonde Parker Solar Probe de la NASA a battu un nouveau record : elle a survolé le Soleil à seulement 6,1 millions de kilomètres de sa surface (3,8 millions de miles) et a photographié notre étoile d’aussi près qu’aucun instrument auparavant.

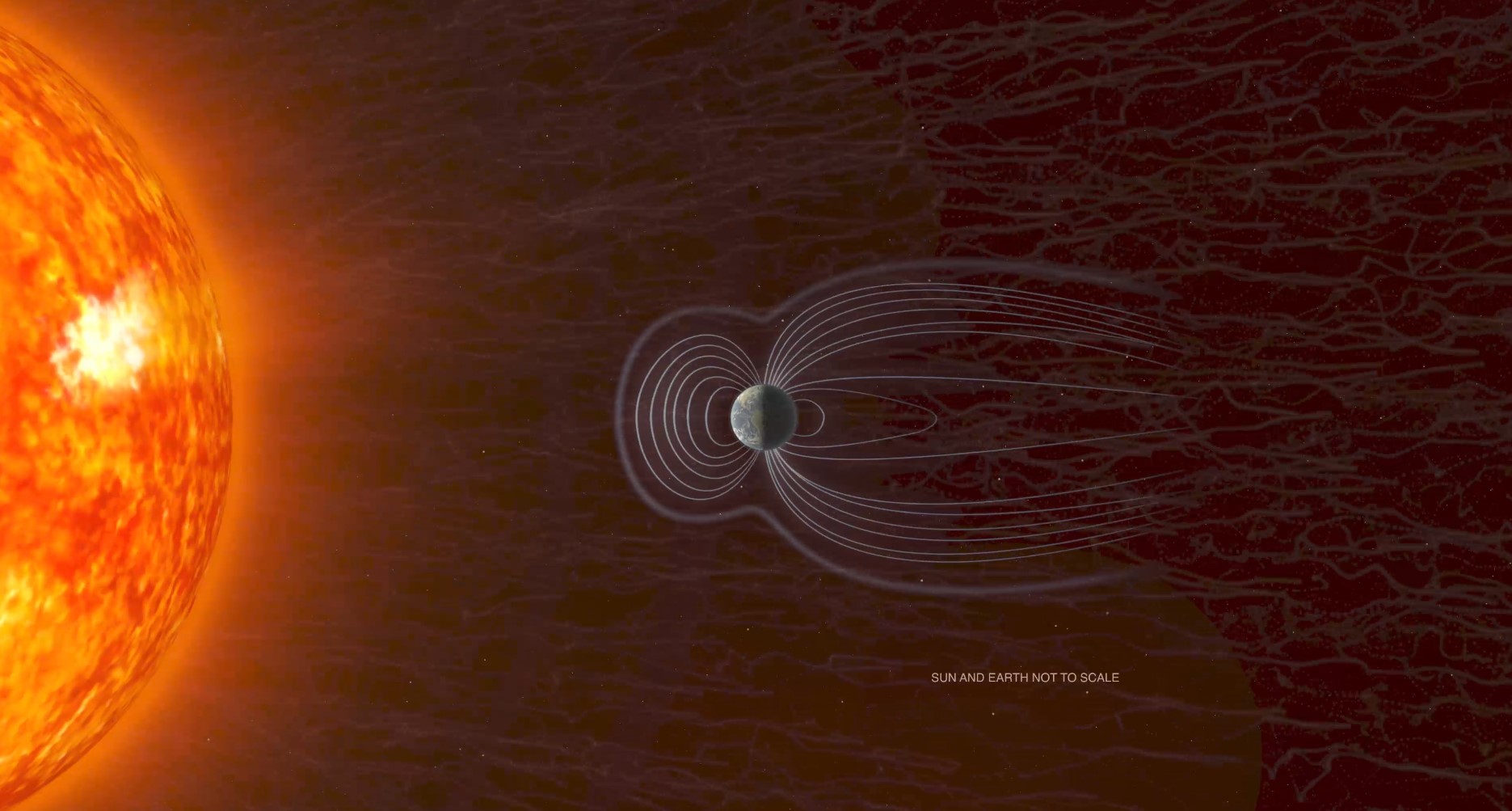

Ces images inédites, accompagnées de données précieuses, offrent aux scientifiques une occasion unique de percer les mystères du vent solaire — ce flux constant de particules chargées qui se propage dans tout le Système solaire à plus de 1,6 million de km/h.

Observer le Soleil de l’intérieur de sa couronne

Lors de son passage au plus près (périhélie), Parker a traversé la couronne solaire, la partie externe de l’atmosphère du Soleil. Sa caméra WISPR (Wide-Field Imager for Solar Probe) a saisi des vues détaillées du vent solaire et de phénomènes spectaculaires tels que la nappe de courant héliosphérique, cette vaste frontière où le champ magnétique du Soleil change de direction, ainsi que la collision de plusieurs éjections de masse coronale (CME) — de gigantesques nuages de plasma éjectés par l’atmosphère solaire.

« Dans ces images, on voit littéralement les CME s’empiler les unes sur les autres », explique Angelos Vourlidas, scientifique de l’instrument WISPR. « Comprendre comment elles fusionnent est essentiel, car cela influence leur trajectoire et donc leur impact possible sur la Terre. »

Ces collisions peuvent non seulement modifier la route de ces nuages de plasma, mais aussi accélérer les particules et mélanger les champs magnétiques, augmentant le danger pour les satellites, les astronautes et les réseaux électriques.

Closest. View. Ever.

— NASA 360 (@NASA360) July 15, 2025

NASA’s Parker Solar Probe captured jaw-dropping images of solar wind streaming from the Sun’s outer atmosphere just 3.8 million miles from the surface. Observations like these are helping us understand how the Sun affects the solar system, including events… pic.twitter.com/IT60jZAONq

Du vent solaire rapide au vent solaire lent

Le vent solaire fut théorisé en 1958 par l’astrophysicien Eugene Parker, auquel la mission doit son nom.

Jusqu’au lancement de Parker Solar Probe en 2018, les missions comme Mariner 2, Helios, Ulysses, Wind et ACE avaient étudié le phénomène… mais toujours à distance.

Les premières données rapprochées ont déjà bouleversé certaines idées :

- À environ 24 millions de km du Soleil, Parker a observé des “switchbacks”, des inversions soudaines de champ magnétique, plus fréquentes et groupées qu’attendu.

- En 2021, en franchissant pour la première fois la limite de la couronne à 13 millions de km de la surface, la sonde a révélé que cette frontière est irrégulière et complexe.

- En 2024, les scientifiques ont identifié des zones précises à la surface du Soleil où des entonnoirs magnétiques alimentent le vent solaire rapide.

Mais le vent solaire lent — deux fois plus dense et plus variable que le rapide — reste mal compris. Son interaction avec le vent rapide peut parfois créer des tempêtes solaires comparables à celles provoquées par des CME.

Les observations de Parker confirment qu’il existe deux types de vent solaire lent :

- Alfvénique, avec de petites inversions de champ magnétique, probablement issu de régions proches des trous coronaux (zones sombres et froides dans la couronne).

- Non-Alfvénique, sans variations de champ, pouvant provenir des helmet streamers (grandes boucles magnétiques reliant des zones actives).

Vers une meilleure prévision de la météo spatiale

Comprendre l’origine et l’évolution de ces vents est crucial pour améliorer les prévisions de météo spatiale. Une forte tempête peut :

- endommager les satellites,

- exposer les astronautes à des radiations dangereuses,

- perturber les communications,

- provoquer des pannes électriques massives sur Terre.

Comme le rappelle Nicky Fox, de la NASA :

« Nous voyons désormais, avec nos propres yeux et pas seulement avec des modèles, l’endroit où commencent les menaces spatiales pour la Terre. Ces nouvelles données vont améliorer nos prévisions et protéger nos astronautes et nos technologies. »

Et après ?

La sonde continue de se rapprocher à chaque orbite. Son prochain passage près du Soleil est prévu pour le 15 septembre 2025. Les chercheurs espèrent y recueillir des indices décisifs sur l’origine du vent solaire lent — et peut-être enfin répondre à la grande question : comment le vent solaire réussit-il à s’échapper de l’attraction gravitationnelle immense du Soleil ?

Alexis, rédacteur de Seek & Look. J’explore et décrypte l’actualité scientifique, les découvertes marquantes et les innovations qui façonnent notre avenir.