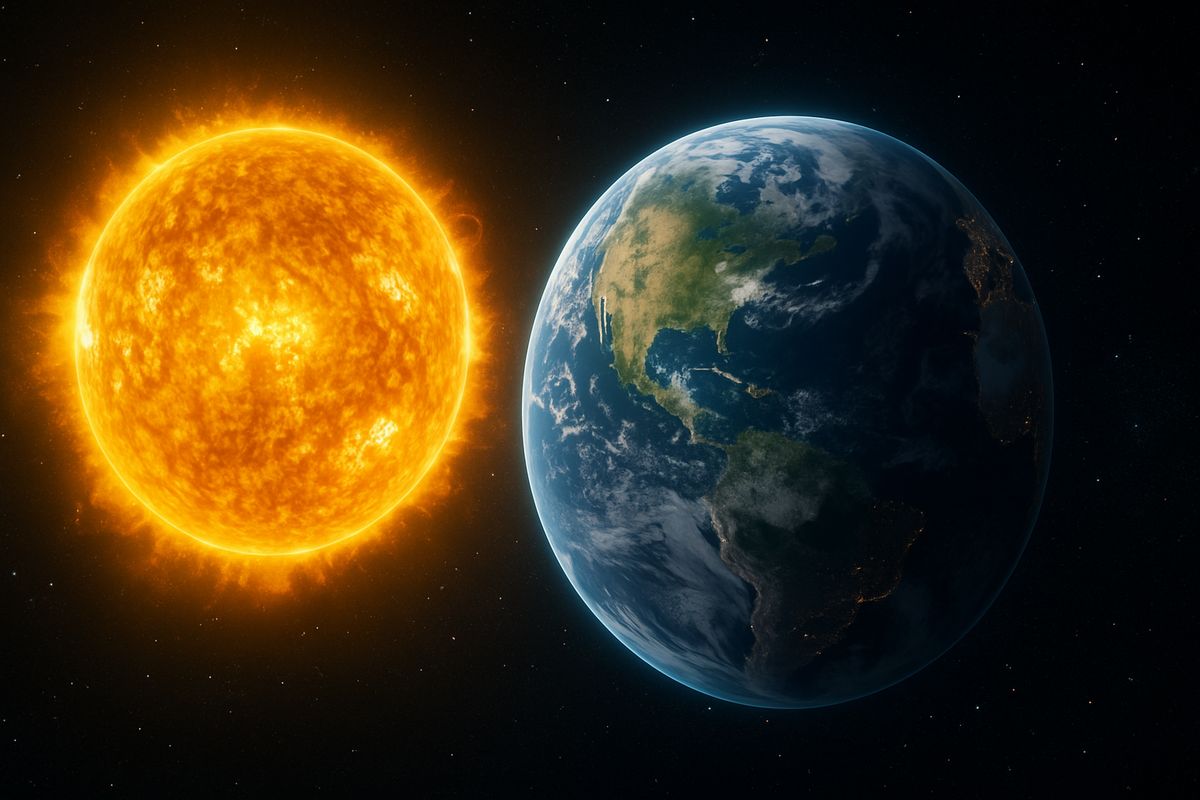

Chaque jour, la lumière solaire met environ huit minutes et dix-neuf secondes pour atteindre notre planète. Ce simple chiffre illustre l’immensité qui nous sépare de notre étoile : en moyenne 149,6 millions de kilomètres. Une distance vertigineuse, et pourtant suffisamment « proche » pour rendre possible la vie sur Terre.

Une orbite elliptique qui modifie la distance

La Terre ne décrit pas un cercle parfait autour du Soleil, mais une ellipse. De ce fait, la distance qui nous sépare de l’étoile varie au cours de l’année.

- Au plus près (périhélie), début janvier, la Terre se situe à 147,1 millions de kilomètres du Soleil.

- Au plus loin (aphélie), début juillet, elle s’en éloigne jusqu’à 152,1 millions de kilomètres.

Cette distance moyenne a été fixée par l’Union astronomique internationale (UAI) comme unité astronomique (UA), désormais utilisée comme référence pour mesurer les distances dans le système solaire.

Une fraction infime d’une année-lumière

Mesurée en années-lumière — unité privilégiée pour les échelles cosmiques — la distance entre la Terre et le Soleil devient presque négligeable : 0,0000158 année-lumière. En comparaison, l’étoile la plus proche après le Soleil, Proxima du Centaure, se situe à plus de 4,2 années-lumière.

Des calculs antiques aux radars modernes

Dès l’Antiquité, l’astronome grec Aristarque de Samos avait tenté d’évaluer cette distance dans son traité Sur les tailles et distances du Soleil et de la Lune. Ses estimations restaient imprécises, mais il avait déjà l’intuition que la Terre tournait autour du Soleil.

Au XVIIᵉ siècle, Johannes Kepler et ses successeurs mirent au point la méthode du parallaxe, consistant à mesurer les différences de position apparente d’un astre depuis différents points d’observation. En 1672, Giovanni Cassini et Jean Richer l’appliquèrent à Mars, obtenant une première estimation crédible : 146 millions de kilomètres.

En 1716, Edmond Halley proposa d’utiliser le passage de Vénus devant le disque solaire comme repère, ce qui permit d’affiner encore les mesures.

Il fallut toutefois attendre le XXᵉ siècle et l’invention du radar pour atteindre une précision inédite. En envoyant des impulsions radio vers des planètes comme Vénus, puis en mesurant le temps de retour du signal, les astronomes purent calculer avec exactitude la distance Terre-Soleil. Aujourd’hui, grâce aux sondes spatiales, cette mesure est connue à la précision du centimètre près.

Alexis, rédacteur de Seek & Look. J’explore et décrypte l’actualité scientifique, les découvertes marquantes et les innovations qui façonnent notre avenir.