L’astre brillant qui domine notre ciel a toujours captivé notre regard. Mais que cache donc cette immense boule de feu ?

Nous vivons grâce à la lumière de cette étoile, et pourtant nous en ignorons encore beaucoup. Par exemple, savez-vous vraiment de quoi est composé le Soleil ?

Le Soleil est une étoile âgée de 4,5 milliards d’années, formée principalement d’hydrogène et d’hélium. C’est le plus grand objet de tout notre système solaire et notre principale source de vie. Voici quelques chiffres pour mieux mesurer son immensité :

- Son volume total est de 1,4×10²⁷ mètres cubes. On pourrait y loger environ 1,3 million de Terres.

- Son diamètre est 100 fois supérieur à celui de la Terre et 10 fois supérieur à celui de Jupiter.

- Sa masse est de 1,989 × 10³⁰ kilogrammes, soit environ 333 000 fois celle de notre planète.

Tous les corps du système solaire gravitent autour de lui grâce à sa puissante gravité : les planètes, les planètes naines, les astéroïdes, les comètes et d’innombrables fragments de matière. Pas étonnant que tout le système porte son nom : il représente 99,8 % de la masse totale.

De quoi est composé le Soleil

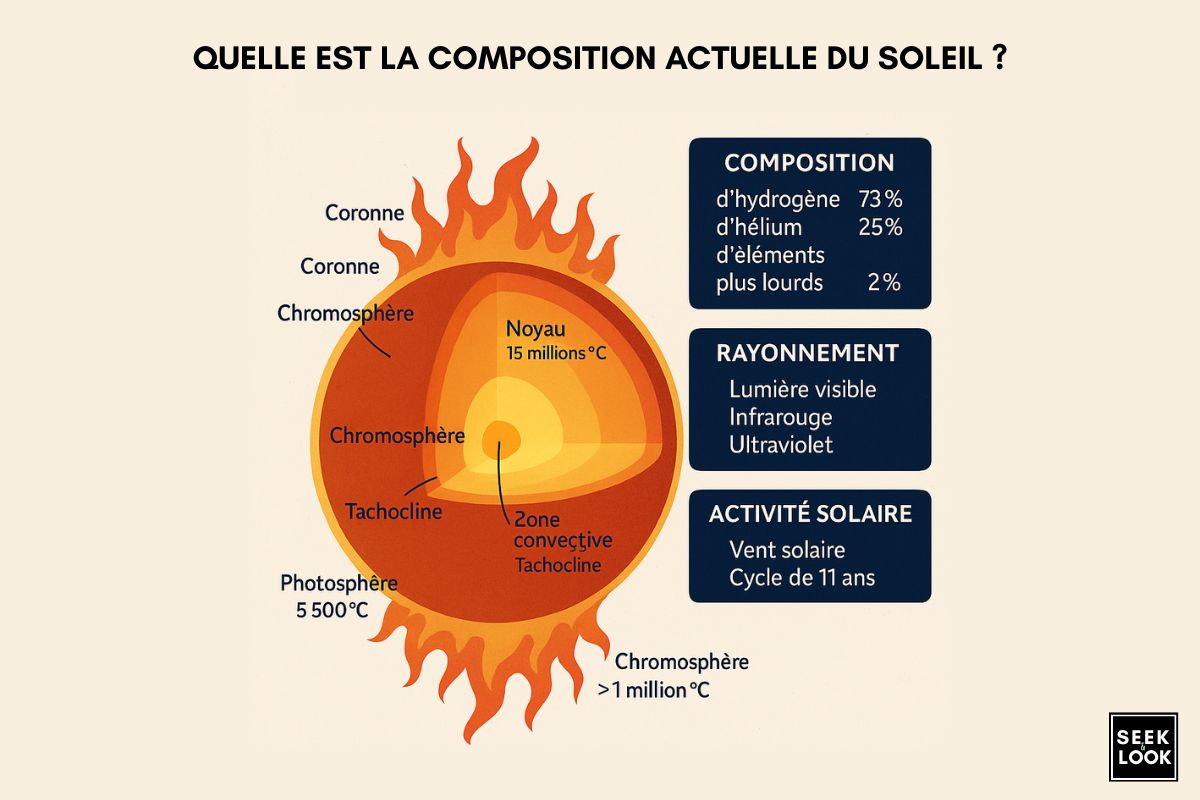

Comme un bonbon au chocolat garni de plusieurs couches, le Soleil possède une structure interne complexe. Environ 75 % de sa masse est constituée d’hydrogène, dont les noyaux fusionnent pour former de l’hélium grâce à la réaction de fusion nucléaire. L’hélium représente un peu moins de 25 %. Le reste — soit 1,69 % — est composé de métaux et de gaz : fer, nickel, oxygène, silicium, soufre, magnésium, carbone, néon, calcium, chrome.

Le Soleil est constitué de 6 couches principales :

- Le noyau — le cœur de l’étoile, où la température atteint 15 millions °C et la pression est 200 milliards de fois supérieure à celle de l’atmosphère terrestre. C’est ici que quatre noyaux d’hydrogène se transforment en un noyau d’hélium, libérant une énergie colossale sous forme de photons.

- La zone radiative — où l’énergie progresse lentement vers l’extérieur, absorbée et réémise par la matière. Un photon peut mettre 100 000 à un million d’années pour la traverser.

- La zone convective — où la matière chaude circule comme dans une soupe en ébullition, transportant la chaleur vers la surface.

- La photosphère — la « surface » visible du Soleil, à environ 5500 °C. On y observe les taches solaires, plus sombres et plus froides que leur environnement.

- La chromosphère — fine couche située au-dessus de la photosphère, visible lors des éclipses totales. On y voit apparaître des protubérances et des éruptions.

- La couronne — atmosphère externe du Soleil, s’étendant sur des millions de kilomètres dans l’espace, avec des températures dépassant 1 million °C. Son échauffement extrême reste une énigme scientifique.

Il existe aussi deux couches de transition :

- Le tachocline — zone limite entre la zone radiative et la zone convective, où naissent de puissants champs magnétiques.

- La région de transition — mince couche entre la chromosphère et la couronne, où la température grimpe brutalement.

L’activité solaire

Le Soleil est loin d’être immobile.

- Le vent solaire — flux de particules chargées éjectées par la couronne, qui se propage dans tout le système solaire. En interagissant avec la magnétosphère terrestre, il provoque les aurores polaires.

- Le cycle solaire — dure environ 11 ans : lors des maxima, on observe davantage de taches, d’éruptions et de tempêtes solaires, pouvant perturber les communications radio, les satellites et les réseaux électriques sur Terre.

Le rayonnement du Soleil

Le Soleil émet dans tout le spectre électromagnétique : ondes radio, infrarouge, lumière visible, ultraviolet, rayons X et gamma. Nos yeux perçoivent seulement la lumière visible, mais une part importante de l’énergie est émise en infrarouge et en ultraviolet. Le maximum d’émission se situe dans le vert-jaune, ce qui donne au Soleil sa couleur apparente.

Comment on étudie le Soleil

Des sondes spatiales l’observent de près :

- Parker Solar Probe (NASA) s’approche plus que toute autre mission, mesurant le champ magnétique et les particules du vent solaire.

- Solar Orbiter (ESA) photographie avec précision les pôles du Soleil, invisibles depuis la Terre.

Ces recherches nous aident à comprendre le fonctionnement de notre étoile et à prévoir la météo spatiale.

Le Soleil dans l’Univers

Notre Soleil est une étoile de type spectral G2V (« naine jaune »). Il n’est ni le plus grand ni le plus chaud de la Voie lactée, mais sa stabilité et sa longévité ont permis l’émergence de la vie sur Terre.

Si l’on réduisait le Soleil à la taille d’une porte, la Terre serait une petite pièce de monnaie de 2 euros, et le système solaire tout entier couvrirait la taille d’un quartier. Et tout cela fonctionne grâce au moteur nucléaire logé dans le cœur de notre étoile.

Alexis, rédacteur de Seek & Look. J’explore et décrypte l’actualité scientifique, les découvertes marquantes et les innovations qui façonnent notre avenir.