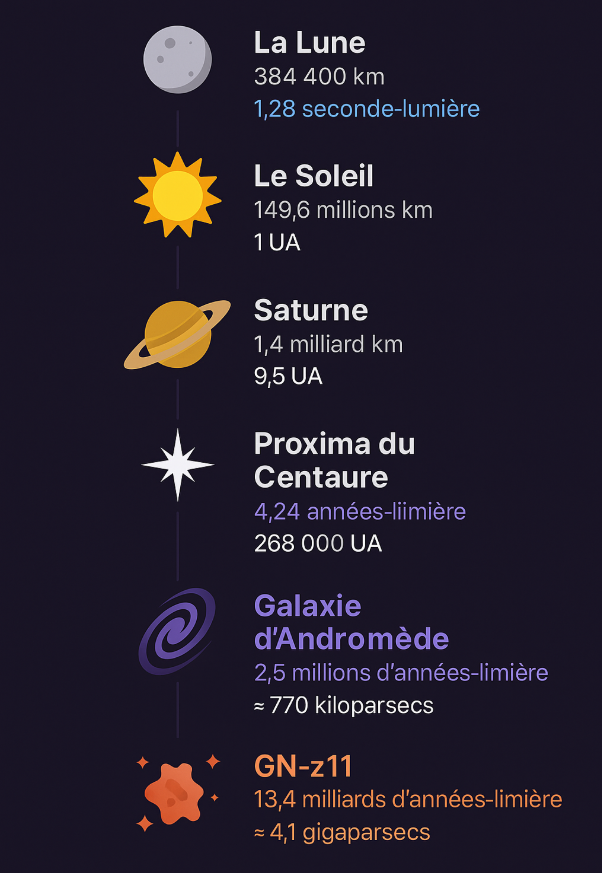

Observer le ciel revient à voyager dans le temps. Lorsque nous contemplons Saturne, situé en moyenne à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre (soit 0,00015 année-lumière), la lumière que nous recevons a mis 80 minutes pour nous parvenir. Si cette planète venait à disparaître soudainement, elle resterait visible durant plus d’une heure encore. C’est cette lenteur relative de la lumière qui transforme chaque télescope en véritable « machine à remonter le temps ».

Car en astronomie, mesurer les distances en kilomètres ou en miles devient rapidement impraticable : les chiffres atteignent des milliards, voire des trillions. Pour rendre ces immensités compréhensibles, les scientifiques ont créé des unités adaptées : l’année-lumière, le parsec, l’unité astronomique (UA) et le distance lunaire (LD).

L’année-lumière : un voyage de 9 460 milliards de kilomètres

Contrairement à une idée reçue, une année-lumière n’est pas une unité de temps, mais bien une unité de distance. Elle correspond à la distance parcourue par la lumière en un an, soit environ 9 460 milliards de kilomètres.

Ainsi :

- La lumière met 8 minutes et 19 secondes pour parcourir les 149,6 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil.

- Elle franchit l’écart entre la Terre et la Lune en seulement 1,28 seconde.

- L’étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est située à 4,24 années-lumière.

Mesurer en années-lumière permet donc de rendre lisibles des distances qui dépassent largement les échelles humaines.

Mesurer la vitesse de la lumière : une conquête scientifique

L’idée que la lumière puisse avoir une vitesse a longtemps divisé les penseurs. Pour Aristote, elle était instantanée ; pour Empédocle, elle devait se déplacer et donc avoir une vitesse.

- Au XVIIᵉ siècle, Galilée tenta de la mesurer avec des lanternes allumées sur deux collines, mais les distances étaient trop faibles.

- En 1676, le Danois Ole Rømer observa les éclipses de la lune de Jupiter Io et estima la vitesse de la lumière à 200 000 km/s. Son collègue Christiaan Huygens affina le calcul et se rapprocha des valeurs actuelles.

- En 1729, l’Anglais James Bradley proposa la théorie de l’aberration de la lumière, donnant une vitesse proche de 301 000 km/s.

- Au XIXᵉ siècle, les expériences de Fizeau et Foucault approchèrent encore davantage la valeur réelle.

- En 1879, Albert Michelson utilisa miroirs et tubes à vide pour mesurer 299 910 km/s, valeur quasi identique à la constante admise aujourd’hui : 299 792,458 km/s.

C’est cette constante universelle qui fonde l’année-lumière comme unité.

Quand la lumière devint une règle de mesure

Le premier à utiliser cette notion fut le physicien allemand Friedrich Wilhelm Bessel, en 1838, lorsqu’il calcula que la lumière de l’étoile 61 Cygni mettait 10,3 ans à atteindre la Terre. Le terme « année-lumière » apparut officiellement en 1851 dans un ouvrage allemand (Lichtjare).

Avec l’avènement de la relativité restreinte d’Albert Einstein (1905), la vitesse de la lumière devint une limite fondamentale de la physique et l’année-lumière, une unité incontournable pour exprimer les distances interstellaires.

Les autres unités de mesure astronomiques

- L’unité astronomique (UA) : équivaut à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit 149 597 870 km. Elle sert à mesurer les distances à l’intérieur du système solaire. Mars se situe ainsi à 1,52 UA, Jupiter à 5,2 UA.

- Le distance lunaire (LD) : correspond à la distance moyenne Terre-Lune, environ 384 400 km. Elle est notamment utilisée pour décrire le passage des astéroïdes proches.

- Le parsec (pc) : contraction de « parallaxe-seconde », il représente la distance à laquelle le rayon de l’orbite terrestre (1 UA) correspond à un angle de 1 seconde d’arc.

- 1 parsec = 3,26 années-lumière = 206 265 UA.

- Les distances entre galaxies se mesurent ainsi en kiloparsecs (kpc) ou en mégaparsecs (Mpc).

Voyager dans l’espace et dans le temps

Chaque unité exprime une échelle différente :

- UA et LD pour le système solaire.

- Années-lumière pour les étoiles et galaxies proches.

- Parsecs pour les structures cosmiques géantes.

Mais toutes rappellent une réalité fondamentale : en astronomie, voir c’est regarder le passé. La galaxie Andromède, distante de 2,5 millions d’années-lumière, nous apparaît telle qu’elle était avant l’apparition de l’humanité. La galaxie GN-z11, la plus lointaine observée à ce jour, nous envoie une lumière qui a voyagé 13,4 milliards d’années.

Quelques repères chiffrés

- Voyager 1, la sonde la plus éloignée de la Terre, se trouve à 21 heures-lumière (plus de 22 milliards de km).

- La galaxie naine du Grand Chien, la plus proche de la Voie lactée, est située à 25 000 années-lumière.

- La lumière parcourt 30 cm en une nanoseconde : une précision cruciale pour les radars et les télécommunications.

- La sonde Parker Solar Probe (2018) est l’objet humain le plus rapide : 690 000 km/h, soit de quoi relier Philadelphie à Washington en moins d’une seconde.

Une quête sans fin

Comme l’affirmait l’astronome Edwin Hubble : « La recherche continuera ; cette quête est plus ancienne que l’histoire, elle ne s’éteint pas et ne sera jamais réprimée. »

Mesurer les distances cosmiques, qu’elles soient exprimées en secondes-lumière ou en parsecs, ne revient pas seulement à manier des chiffres vertigineux : c’est une manière de prendre la mesure de notre place dans l’Univers.

Alexis, rédacteur de Seek & Look. J’explore et décrypte l’actualité scientifique, les découvertes marquantes et les innovations qui façonnent notre avenir.