Ce lundi 18 août tandis que le monde s’éveille, le Point Nemo reste plongé dans un silence absolu, au cœur de l’océan Pacifique. Ce n’est pas seulement une coordonnée géographique, mais un symbole d’isolement et de mystère.

Situé dans l’une des régions les plus reculées de la Terre, il attire les chercheurs, les aventuriers et les rêveurs. Là où la nature, la science et les mythes s’entrelacent, ce lieu unique continue de fasciner.

Sommaire

- Point Nemo : une coordonnée au milieu de l’océan

- Comment le Point Nemo a été découvert

- Un désert océanique : pourquoi la vie y est rare

- Histoires mystiques et sons du Point Nemo

- Un cimetière spatial : les débris au fond de l’océan

- Point Nemo : le défi des aventuriers

- Questions écologiques et avenir du Point Nemo

Point Nemo : une coordonnée au milieu de l’océan

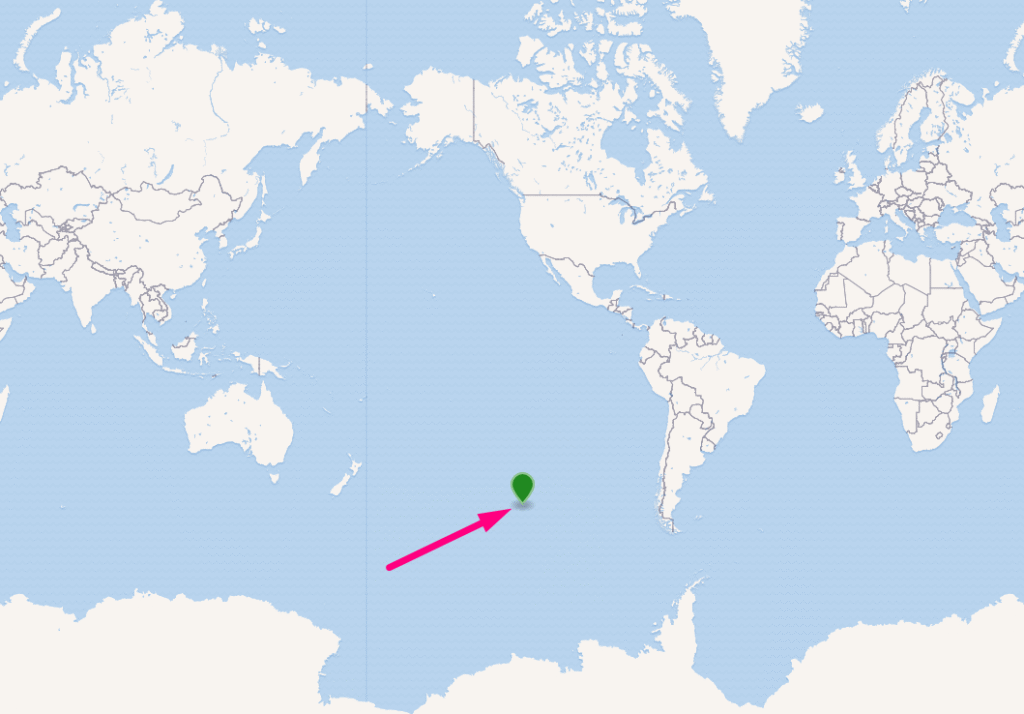

Le Point Nemo, ou Pôle océanique d’inaccessibilité, est l’endroit le plus isolé de la Terre, situé dans la partie sud de l’océan Pacifique. Ses coordonnées exactes, selon l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA), sont 48°52’6” de latitude sud et 123°23’6” de longitude ouest.

Ce n’est ni une île, ni un récif, mais une coordonnée mathématique, située à 2688 km des terres les plus proches :

- Atoll Ducie (au nord, partie des îles Pitcairn) ;

- Île Motu Nui (au nord-est, près de l’île de Pâques) ;

- Île Maher (au sud, partie de l’Antarctique).

Le lieu habité le plus proche est l’île de Pâques, à 2688 km. Le nom « Point Nemo » rend hommage au capitaine Nemo, personnage des romans de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers et L’Île mystérieuse. « Nemo », qui signifie « personne » en latin, reflète parfaitement l’isolement de ce lieu.

Aucun itinéraire maritime commercial ni vol aérien ne passe par cette zone, mais elle attire les expéditions scientifiques et les aventuriers audacieux.

Comment le Point Nemo a été découvert

En 1992, l’ingénieur géodésique croate Hrvoje Lukatela a calculé les coordonnées du Point Nemo à l’aide d’un programme informatique de modélisation géodésique.

En utilisant les données des côtes et une méthode de triangulation, il a déterminé le point le plus éloigné de toute terre émergée.

Ses calculs prenaient en compte la forme ellipsoïdale de la Terre, offrant une précision supérieure à une simple carte plane.

La zone du Pôle océanique d’inaccessibilité couvre environ 37 millions de km², soit une superficie plus grande que celle de nombreux pays.

Dans une interview accordée à National Geographic, Lukatela a expliqué que son objectif initial était d’étudier les anomalies géodésiques, et non de trouver « l’endroit le plus isolé ». Pourtant, sa découverte a captivé l’imagination du public, transformant une simple équation mathématique en un phénomène mondial.

Un désert océanique : pourquoi la vie y est rare

Le Point Nemo est un désert biologique autant que géographique. Les eaux de cette région contiennent 30 % de micro-organismes en moins que la moyenne des océans, en raison d’un manque de nutriments. Plusieurs facteurs expliquent cette rareté :

- Profondeur et éloignement des terres. Le fond océanique se situe entre 3,7 et 4 km de profondeur, limitant l’apport de matière organique depuis les côtes ou les zones moins profondes.

- Le gyre du Pacifique Sud. Ce gigantesque courant circulaire forme une barrière empêchant les nutriments d’atteindre la zone depuis d’autres régions océaniques.

- Un trou dans la couche d’ozone. Au-dessus du Point Nemo, l’ozone est moins dense, laissant passer un rayonnement ultraviolet intense qui freine le développement du plancton et d’autres micro-organismes.

Malgré ces conditions extrêmes, la vie persiste. En 2005, des océanographes américains ont découvert un nouveau type de crabe des profondeurs, nommé « Yéti » (Kiwa hirsuta), à environ 2 km de profondeur.

Ce crabe, long de 15 cm et couvert de poils blanchâtres, vit près de sources hydrothermales, se nourrissant de bactéries adaptées à ces environnements hostiles. Cette découverte laisse espérer que d’autres espèces inconnues pourraient encore être trouvées dans cette région.

Histoires mystiques et sons du Point Nemo

En 1997, des hydrophones de la NOAA ont capté un son étrange dans la région du Point Nemo, surnommé « Bloop ». Ce signal à basse fréquence, l’un des plus puissants jamais enregistrés sous l’eau, a suscité de nombreuses spéculations.

Certains amateurs de mystères ont fait un lien avec le roman de H. P. Lovecraft L’Appel de Cthulhu, où la cité engloutie de R’lyeh, repaire d’un monstre mythique, se situe à des coordonnées proches (47°9′ S, 126°43′ O). Cette coïncidence a alimenté des théories sur une activité paranormale.

En 2005, les scientifiques de la NOAA ont démystifié le phénomène : le « Bloop » était causé par le craquement et le frottement de gigantesques icebergs en Antarctique, dont les ondes sonores se propageaient sur des milliers de kilomètres.

Malgré cette explication rationnelle, le Point Nemo conserve une aura de mystère qui inspire écrivains et cinéastes.

Un cimetière spatial : les débris au fond de l’océan

Depuis 1971, le Point Nemo sert de « cimetière spatial » pour les engins spatiaux en fin de vie, comme les satellites, les vaisseaux cargo et les stations spatiales. Sa position isolée, loin des routes maritimes et des zones habitées, en fait un lieu idéal pour ces opérations. Environ 300 objets spatiaux reposent au fond de l’océan dans cette région, dont :

- La station spatiale soviétique Mir, immergée en 2001 ;

- Les vaisseaux cargo russes Progress ;

- Des satellites européens et japonais.

La Station spatiale internationale (ISS) devrait également terminer sa mission dans cette zone. Initialement prévue pour 2024, son immersion a été repoussée à 2031.

La plupart des engins spatiaux se désintègrent en traversant l’atmosphère, et les fragments restants sombrent dans l’océan. Les scientifiques estiment que l’impact écologique est minime, car les matériaux sont conçus pour se consumer à haute température.

Cependant, des études récentes (2023) ont détecté des traces de particules d’aluminium et d’autres métaux dans la zone, soulevant des questions sur les effets à long terme sur les écosystèmes profonds.

Point Nemo : le défi des aventuriers

Le Point Nemo est une destination de rêve pour les amateurs de défis extrêmes. Atteindre cette coordonnée est une prouesse, en raison des vents violents et des vagues déferlantes des « quarantièmes rugissants » (entre 40° et 50° de latitude sud), où, selon un dicton maritime, « il n’y a pas de loi ».

En mars 2024, l’entrepreneur britannique et aventurier Chris Brown est devenu la première personne à atteindre précisément le Point Nemo, à bord du yacht d’expédition Hanse Explorer. Son voyage, préparé pendant cinq ans, a été validé par GPS et documenté par des photographies.

En 2018, les participants à la course autour du monde The Ocean Race sont passés à proximité du Point Nemo, mais sans atteindre ses coordonnées exactes. Pour les aventuriers, ce lieu représente un symbole ultime d’isolement et de conquête, exigeant courage et préparation méticuleuse.

Questions écologiques et avenir du Point Nemo

Le Point Nemo soulève des questions sur l’impact humain sur les environnements les plus reculés. Bien que son utilisation comme cimetière spatial soit considérée comme sûre, des préoccupations émergent. Les particules métalliques issues des débris spatiaux pourraient affecter les écosystèmes profonds, encore mal compris.

De plus, le changement climatique pourrait modifier les courants océaniques, comme le gyre du Pacifique Sud, ce qui pourrait altérer la dynamique biologique de la région, potentiellement en augmentant la biomasse dans ce « désert » océanique.

Le Point Nemo invite aussi à une réflexion philosophique. Il incarne l’isolement absolu, tout en étant le théâtre des prouesses technologiques et scientifiques de l’humanité. Ce lieu rappelle à la fois la petitesse de notre planète dans l’immensité du cosmos et sa fragilité face à nos actions.

Le Point Nemo est bien plus qu’une simple coordonnée sur une carte. C’est un carrefour de science, d’aventure et de mythes. Des sons mystérieux aux débris spatiaux, des expéditions audacieuses aux découvertes biologiques, ce lieu continue de captiver et d’inspirer. Peut-être que de futures recherches révéleront encore d’autres secrets de cet endroit, le plus isolé de la Terre.

Alexis, rédacteur de Seek & Look. J’explore et décrypte l’actualité scientifique, les découvertes marquantes et les innovations qui façonnent notre avenir.