Aujourd’hui, nous savons dater presque tout : les arbres, les fossiles, les pyramides… Les scientifiques, eux, ont même réussi à estimer l’âge de l’Univers ! Mais comment, alors qu’aucun d’entre eux n’a assisté au Big Bang ?

La réponse se trouve dans le cosmos lui-même : la lumière très ancienne des premières étoiles et la vitesse à laquelle les galaxies s’éloignent les unes des autres. Intrigué ?

Voici comment astronomes, physiciens et mathématiciens ont croisé les données des télescopes avec les équations d’Einstein pour remonter le temps cosmique.

L’âge estimé : environ 13,8 milliards d’années

La communauté scientifique s’accorde globalement sur un âge de 13,8 milliards d’années pour l’Univers. Ce chiffre reste une estimation, avec une marge d’erreur inévitable. Fait intéressant : différentes équipes, utilisant des méthodes indépendantes, obtiennent des valeurs légèrement différentes :

- Observatoire spatial Planck : 13,82 milliards d’années

- Télescope d’Atacama au Chili : 13,77 milliards d’années

- Certaines modélisations prenant en compte des données controversées sur la vitesse d’expansion donnent un âge plus jeune encore.

Une différence de quelques centaines de millions d’années semble énorme à notre échelle, mais en cosmologie, cela reste dans la marge. Les points clés :

- Les méthodes concordent avec moins de 1 % d’écart

- Des facteurs encore inconnus pourraient influencer les calculs

- Les instruments atteignent désormais leurs limites de précision

Selon des chercheurs de l’Université de Cardiff, ces écarts ne sont pas des erreurs, mais le reflet des limites de notre compréhension actuelle de l’expansion de l’espace-temps. Mieux cerner l’âge de l’Univers pourrait nécessiter de nouvelles découvertes fondamentales, bouleversant — et peut-être à plusieurs reprises — notre conception du temps lui-même.

Pour donner une idée : 100 millions d’années de différence pour l’Univers équivaut, à l’échelle humaine, à se tromper d’un seul jour sur l’année de naissance d’une personne.

Le coup de génie d’Edwin Hubble

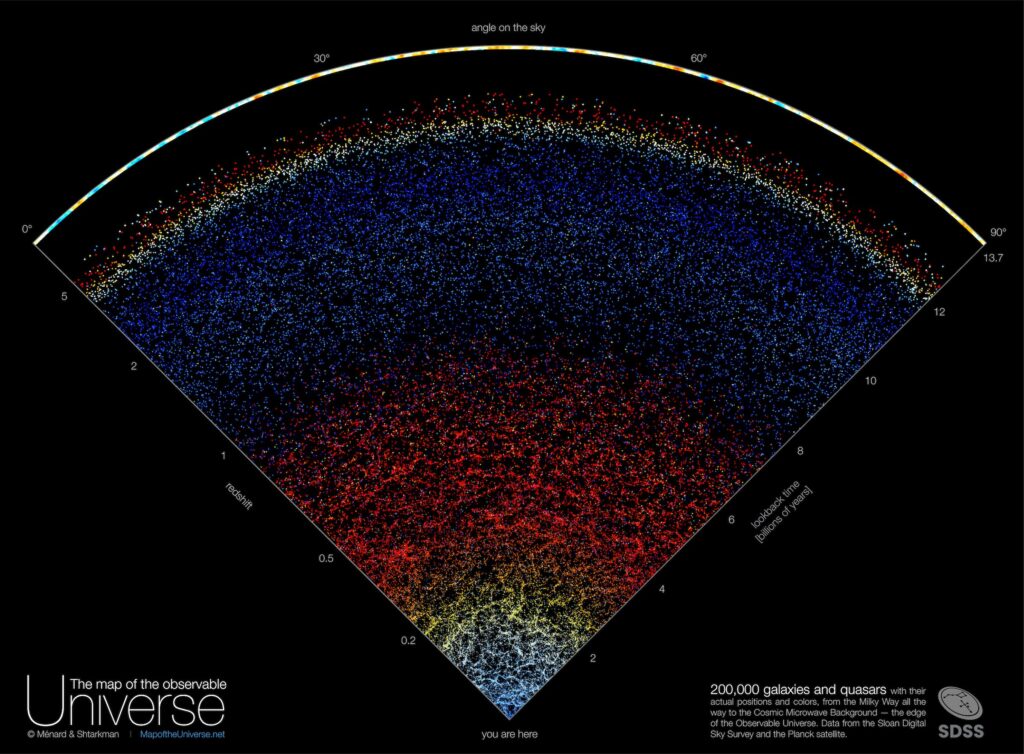

Il y a à peine un siècle, on pensait que l’Univers était fixe et immuable. Puis Edwin Hubble, grâce au puissant télescope Hooker (2,5 mètres) de l’observatoire du Mont Wilson, fit une découverte révolutionnaire : toutes les galaxies s’éloignent les unes des autres.

Ce constat changea tout : si les galaxies s’éloignent aujourd’hui, elles devaient être beaucoup plus proches dans le passé. En remontant suffisamment loin, elles se retrouvent en un seul point : l’idée fondatrice de la théorie du Big Bang venait de naître.

Dès lors, la grande enquête cosmique débuta : mesurer la vitesse d’éloignement des galaxies, étudier le rayonnement fossile, observer les étoiles les plus anciennes… tout en appliquant la théorie de la relativité.

Le rayonnement fossile : la photo de bébé de l’Univers

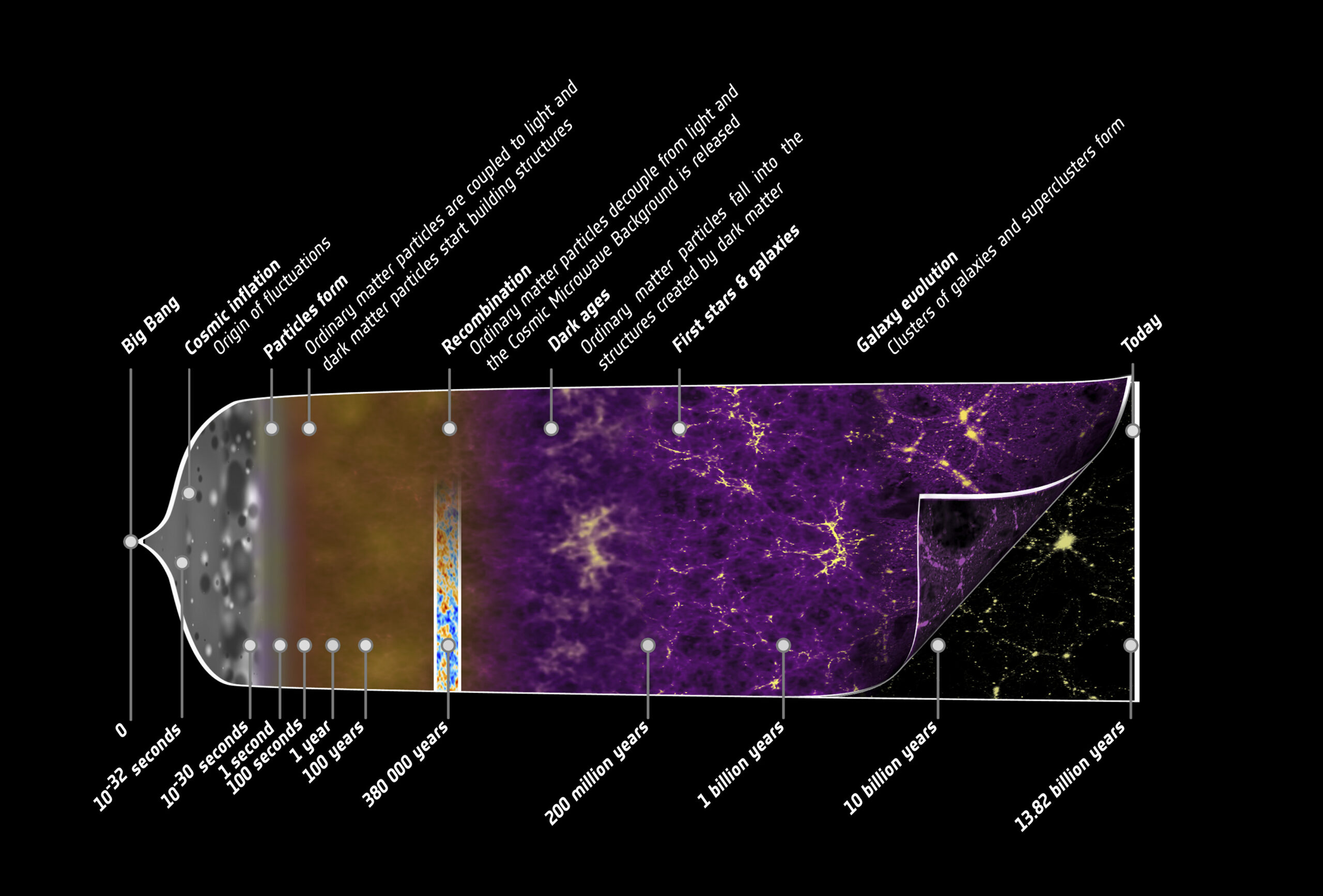

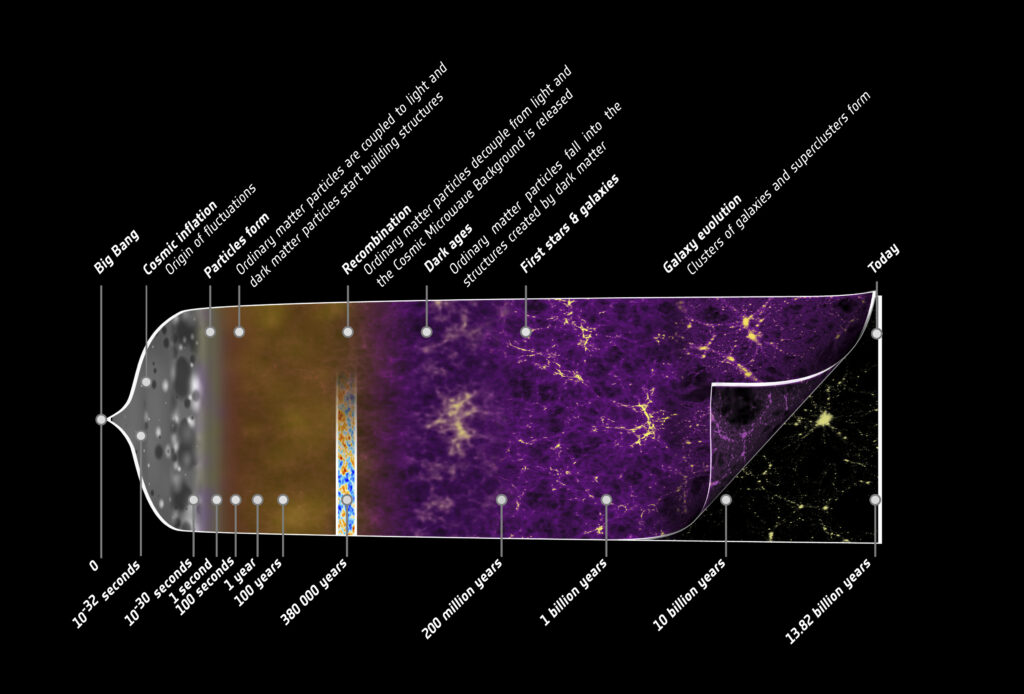

Le rayonnement cosmique de fond est un faible rayonnement électromagnétique à très haute fréquence, vestige direct du Big Bang. Pendant environ 400 000 ans après celui-ci, l’Univers était une soupe brûlante de plasma. La matière noire y sculptait déjà les zones de future formation galactique, tandis que des ondes de plasma bouillonnaient.

Quand la température baissa assez pour former des atomes d’hydrogène, l’Univers devint transparent. Le rayonnement put alors se propager librement, et c’est lui que nous détectons aujourd’hui comme un fond micro-onde ponctué de minuscules variations de température. Ces données permettent de déterminer :

- La constante de Hubble

- La courbure de l’espace

- La composition de l’Univers primitif

La constante de Hubble : clé du calcul

Cette constante mesure de combien de kilomètres par seconde augmente la vitesse d’éloignement d’une galaxie pour chaque mégaparsec (3,26 millions d’années-lumière) de distance supplémentaire. C’est l’outil des astronomes pour remonter à l’instant où toute la matière était concentrée : le Big Bang.

Mais un problème persiste :

- Rayonnement fossile : 67 km/s/Mpc → âge : 13,8 milliards d’années

- Observations de supernovæ : 73 km/s/Mpc → âge : 12,6 milliards d’années (soit 8 % de moins)

Ce décalage, baptisé tension de Hubble, est trop grand pour être ignoré. S’il s’avère que la vitesse est plus élevée, l’Univers serait plus jeune de plusieurs centaines de millions d’années… ce qui impliquerait que certaines étoiles seraient plus vieilles que l’Univers lui-même. Deux options : des erreurs dans nos mesures, ou… quelque chose d’étrange dans les lois physiques. La suite ? Peut-être une toute nouvelle physique.

Alexis, rédacteur de Seek & Look. J’explore et décrypte l’actualité scientifique, les découvertes marquantes et les innovations qui façonnent notre avenir.